«Я услышал и забыл, я увидел и запомнил,я сделал и понял» - слова, которые приписывают Конфуцию, я вспомнил не случайно, а написать подтолкнула недавний репортаж о ЦДКИ, снятый телекомпанией "МИР-24". Имея некоторый опыт педагогической деятельности в медицинском институте и сам, пройдя интернатуру и ординатуру по хирургии, неоднократно задавался вопросом: как должна быть построена практическая подготовка хирурга? В последнее время об этом стали говорить всё чаще и чаще. К нам пришло понятие "симуляционное обучение" и сразу появились как сторонники, так и противники такого подхода. Но давайте посмотрим правде в глаза и ответим на один простой вопрос: где получает первичный опыт хирург, равно как и врач любой другой специальности, столкнувшийся с определенной ситуацией впервые в своей практике? Именно в этот самый момент он его и получает, и результат напрямую будет зависеть от предшествующего опыта, также полученного в подобных условиях, на максимальном стрессе и с колоссальным риском совершить ошибку. Можно ли сделать, а точнее организовать это как то иначе? Как минимизировать возможные риски тех самых врачебных ошибок, которые наносят непоправимый ущерб всем, и пациентам, и врачам, и существующей системе здравоохранения и медицинского образования? Оказалось, что решение уже найдено, однако для реализации требуются весьма существенные усилия. Но может ли жизнь человека стать предметом торга: сделать шаг или нет? Встретившись с представителями Российского общества хирургов имени академика В.С.Савельева, наработав собственный, где-то даже уникальный, опыт экспериментальной хирургии и обучения специалистов в условиях, макисмально приближенных к клиническим, совместными усилиями мы начали готовить концепцию симуляционно-тренингового центра, основные идеи которой будут описаны ниже. Получится ли реализовать эту идею здесь, на Пензенской земле будет понятно в ближайшее время, но вполне возможно, что сама концепция будет кому-то интересна и в конечном итоге найдет своё воплощение. Итак, наша концепция медицинского симуляционно-тренингового центра.

Исследования, проведенные в разных странах мира, показали, что ежегодно регистрируются тысячи и сотни тысяч случаев смерти пациентов, связанных с предотвратимыми ошибками медицинских работников. Так в США по меньшей мере 210 000 смертей в год связано с предотвратимыми медицинскими ошибками (John T. James, 2013).

С учетом не вошедших в исследование данных, а также неточных и неполных историй болезни пациентов, эта цифра может оказаться в 1,5-2 раза больше, что стало поводом для обсуждения сложившейся ситуации в Сенате США 17 июля 2014 года. По отраслям наибольшее количество ошибок регистрируется в хирургии (25% от общего числа), стоматологии и гинекологии (по 15%), травматологии и ортопедии (5%).В России нет официальной статистики врачебных ошибок, однако по неофициальным данным, число летальных исходов в РФ, в результате предотвратимых ошибок медицинских работников, сопоставимо с данными, опубликованными в США. Реагируя на возникшую в здравоохранении ситуацию, Минздрав РФ ввел систему аккредитации медицинских специалистов, начиная с момента выпуска из учебных заведений. Постановлением Правительства РФ № 294 от 15 апреля 2014 года была утверждена Государственная Программа «Развитие здравоохранения». Целью подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» является обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами, в том числе через совершенствование системы практической подготовки медицинских работников. Одним из целевых показателей программы является количество специалистов, прошедших обучение в симуляционных центрах (показатель 7.5). Министерством здравоохранения РФ введено понятие «симуляционное обучение» и в обязанность образовательных учреждений, занимающихся подготовкой специалистов в области здравоохранения, вменено проведение оценки навыков (умений) в симулированных условиях, что отражено в порядке и сроках прохождения аккредитации медицинскими специалистами.Медицинское симуляционное обучение происходит на модели пациента, его систем или органов. Такая модель может быть физической (муляж, фантом, манекен) или виртуальной, смоделированной компьютером (симулятор, виртуальный тренажер, в т.ч. виртуальные симуляционные операционные).

Симуляционные обучающие методики имеют целый ряд преимуществ перед традиционными:- получение клинического опыта в симуляционной среде, без риска для пациента;- объективная оценка достигнутого уровня мастерства;- отработка действий при редких, жизнеугрожающих ситуациях;- тренинг в удобное время с неограниченным количеством попыток;- снижение стресса при первых самостоятельных манипуляциях. Сегодня симуляционные методики стали обязательным компонентом как в обучении, так и в итоговом оценивании (экзамен, аттестация, аккредитация) специалистов.Виртуальные и симуляционные технологии позволяют отработать технику оказания медицинской помощи пострадавшим в результате травм мирного времени, с моделированием конкретной ситуации. Однако специалистами профессиональных общественных объединений отмечен целый ряд проблем, связанных с введением образовательных новшеств. Так, в частности, указано на то, что обучение клиническим дисциплинам проходит дискретно, а симуляционное обучение вводится точечно, не подкрепляясь клинической практикой. Переход от теории к практике требует создания эффективной системы обучения для ликвидации нарушения преемственности в освоении специальности.

Российским Обществом эндоскопических хирургов России им. академика В.Д. Федорова, совместно с Российским Обществом симуляционного обучения в медицине и Российским Обществом хирургов им. академика В.С. Савельева разработана концепция клинического симуляционного центра, базирующаяся на целостности образовательного процесса.

Теория, симуляция и практика представлены как компоненты единой системы:- теоретические знания – база для симуляционного занятия;- приобретенный на симуляционном занятии навык немедленно закрепляется в клинике;- отработанный на практике навык находит отражение в знаниях, полученных на семинарских занятиях;- совершенствование мастерства идет по спирали.

В представленной концепции не отражена возможность проведения тренингов на лабораторных (экспериментальных) животных, что является актуальным в целом ряде случаев. Исключение из базовой концепции тренингов на лабораторных животных обусловлено крайне малым количеством площадок, способных предоставить подобные возможности. Включение образовательной симуляционной и лабораторной составляющей в работу действующего центра по проведению доклинических исследований и испытаний на животных сделает его уникальной точкой для освоения новых хирургических технологий для большого количества регионов Российской Федерации.Работа с лабораторным животным на живых тканях в режиме мониторинга витальных функций биологического объекта позволяет получить и закрепить неоценимые практические навыки и может стать переходным этапом от симуляционного обучения к клинической практике, что существенно повысит качество подготовки специалистов. Включение этапа работы с лабораторными животными в процесс обучения сокращает потенциальную возможность совершения врачебных ошибок на этапе внедрения технологий в клиническую практику.Концепция МСТЦ представляет собой расширенную концепцию клинического симуляционного центра, разработанную РОХ, РОЭХ и РОСОМед.

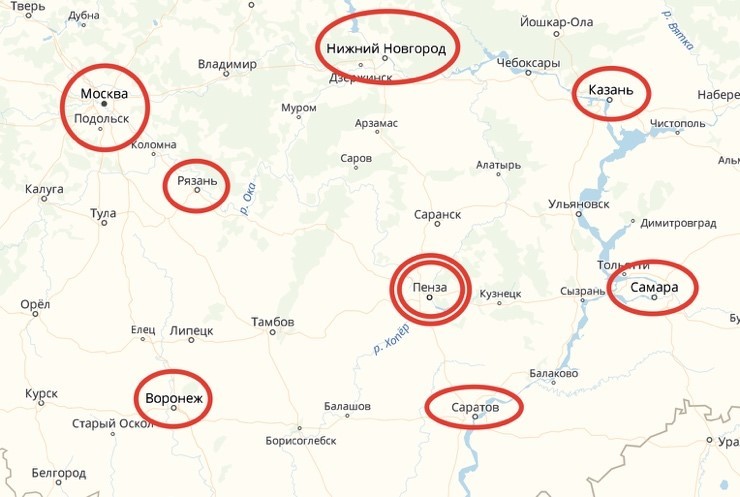

ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ МСТЦГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МСТЦ: г. Пенза – центр Европейской части Российской Федерации.

Автотранспортное сообщение:- Москва – 630 км по автомобильной трассе М5 Москва-Челябинск- Саратов (250 км), Самара (420 км), Казань (550 км), Нижний Новгород (450 км), Тамбов (290 км), Саранск (110 км). Железнодорожное сообщение: Пенза-1 – узловая станция на Куйбышевском направлении РЖД. Авиатранспортное сообщение:- Москва: Домодедово (авиакомпания S7), Внуково (авиакомпания Руслайн), время перелета Москва-Пенза занимает 1 час.- С.-Петербург: Пулково (авиакомпания S7). Образование:- ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (подготовка врачей по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Медицинская кибернетика», постдипломная подготовка по программам ординатуры и повышения квалификации);- Пензенский институт усовершенствования врачей (филиал РМАНПО).Медицинские учреждения федерального и областного значения: - ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ»- ГБУЗ «Областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»- ГБУЗ «Детская областная клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»- ГБУЗ «Городская клиническая больница №6»- ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».Медицинская промышленность: - ЗАО НПП «МедИнж» (протезы клапанного аппарата сердца)- ООО «Кардиоплант» (изделия для реконструктивно-восстановительной медицины)- ООО «Титанмед» (расходные материалы для травматологии и ортопедии)- ООО «Наномед» (коронарные стенты)- ООО «Эндокарбон» (расходные материалы для травматологии, нейрохирургии)- ОАО «Биосинтез» (входит в группу компаний Sun Pharma, Индия).

По инициативе регионального руководства при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в Пензе регулярно проводится Всероссийский форум в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed»

БАЗА МСТЦ - ЦЕНТР ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦДКИ). Основная информация: ООО «Центр доклинических исследований» – резидент Пензенского АО «Технопарк высоких технологий» (АО ТВТ). Основан в 2014 году. С 2017 – аккредитованный центр коллективного пользования Технопарка Сколково.Специализация: исследования и испытания протезов клапанного аппарата сердца (лабораторные животные свиньи и овцы), окклюдеров для малоинвазивного закрытия дефектов перегородок сердца (свиньи, овцы), коронарных стентов (кролики), протезирование дефектов ТМО (овцы), биологических мембран и тканезамещающих изделий для реконструктивно-восстановительной хирургии и стоматологии (крысы, кролики, овцы, свиньи), медицинского оборудования (свиньи), технологии перфузии изолированного сердца (свиньи), нового медицинского оборудования (свиньи) и др. В центре отработана технология проведения общей анестезии на крупных и мелких животных, для проведения операций различной сложности.Сотрудничество в области научно-исследовательской и образовательной деятельности:- ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ, г. Пенза»- ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»- ФГБОУ ВО «Пензенский аграрный университет».

Образовательная деятельность: лицензия на право образовательной деятельности в области дополнительного профессионального образования.

С 2018 года в ЦДКИ проводится обучение хирургов технологии транскатетерной имплантации аортального клапана производства ЗАО НПП «МедИнж».Апробация новых технологий: в 2018 году на базе ЦДКИ состоялась апробация первой отечественной робот-ассистированной установки на животном.

Характеристики концептуального медицинского симуляционно-тренингового центра (МСТЦ). МСТЦ создается на базе ООО ЦДКИ в результате кооперации с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии, региональными многопрофильными стационарами (ОКБ и ГКБ №6), медицинским институтом ПГУ. Координацию работы МСТЦ и взаимодействие с Министерством здравоохранения РФ в области непрерывного медицинского образования осуществляет профессиональное сообщество в лице РОХ имени академика В.С. Савельева, РОЭХ имени академика В.Д. Федорова, РОСОМед. Основное направление деятельности – подготовка высококвалифицированных специалистов хирургического профиля.Обучение в МСТЦ проводится по принципу спирали с усвоением повторяющихся навыков, умений, манипуляций каждый раз на более высоком уровне: теория – симуляционное обучение –тренинг на лабораторных животных – клиническая практика. Продолжительность обучения от 16 до 72 академических часов.В медицинском симуляционно-тренинговом центре проводятся:- лекции - семинары- тренинг на манекенах и симуляторах- тренинг на лабораторных животных- тренинг на кадаверном материале (в перспективе)Тренинг на манекенах и симуляторах включает:- базовые навыки эндовидеоскопической и роботической хирургии- операции при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и ГЭРБ- пилоропластика- резекция желудка- техника резекции печени- операции при кистах печени и поджелудочной железы- холангио-, холедохолитотомия- пиелолитотомия, уретеролитотомия- интракорпоральный шов- резекция кишечника- герниопластика при паховых, бедренных и вентральных грыжахТренинг на лабораторных животных (свиньи, овцы) включает:- общехирургический тренинг (различные виды хирургического шва, ушивание ран, остановка кровотечения из поверхностных и глубоких ран и т.д.)- лапаротомия, торакотомия- резекция легкого- ушивание раны сердца- аннулопластика, протезирование клапанного аппарата сердца- коронарное шунтирование- стентирование и протезирование сосудов- пункция и катетеризация сосудов под контролем УЗИ- трансфузионное сопровождение операций на открытом сердце- операции на крупных сосудах- резекция желудка, гастрэктомия- пилоропластика- холецистэктомия (традиционная, эндовидеоскопическая)- шов холедоха, операции при травмах элементов гепатодуоденальной связки- резекция печени (традиционная, эндовидеоскопическая, в т.ч. с применением энергетических инструментов)- операции на кишечнике (стома, резекция, анастомозы)- нефрэктомия, резекция почки- пиелотомия, уретеротомия- другие операции с учетом анатомической взаимосвязиТренинг на кадаверном материале включает:- все вышеперечисленное- операции на опорно-двигательном аппарате (традиционные и эндовидеоскопические) Клиническая практика проводится в следующих лечебных учреждениях:- ФЦССХ- по профилю кардиохирургическому- по профилю ангиохирургическому (в т.ч. рентгенангиохирургическому)- анестезиология и реаниматология (перфузиология)- ПОКБ- торакальная хирургия- абдоминальная хирургия- травматология и ортопедия- урология- ГКБ № 6- абдоминальная хирургия- травматология и ортопедия- урология. Примерные образовательные программы повышения квалификации:- технология транскатетерного протезирования аортального клапана- основы перфузиологии- перфузиологическое сопровождение операций на дуге аорты- основы бариартрической хирургии- эндовидеоскопическая холецистэктомия- эндовидеоскопическая нефрэктомия- эндовидеоскопические операции на кишечнике с основами эндокорпорального кишечного шва- эндовидеоскопическая герниопластика- робот-ассистированная нефрэктомия- торако-абдоминальная травма мирного времени (совместно с ВМА им. С.М. Кирова)

В тренинговой операционной развернуты от 4 до 6 операционных столов. Основное назначение данной операционной – проведение обучения в условиях, максимально приближенных к клиническим с использованием лабораторных животных (свиньи, овцы). При необходимости в тренинговой операционной могут быть расположены симуляторы для отработки навыков эндоскопической хирургии.

Обучение начинается с вводной лекции, после которой курсантов разделяют на 3 группы. Каждая группа с куратором занимает один из трех учебных классов. На обучение в каждом классе отводится определенное количество времени, по истечении которого группы меняются между собой. В зависимости от количества образовательных часов обучение в условиях симуляционных классов занимает от 1 до 4–5 учебных дней. После отработки практических навыков на симуляторах курсанты продолжают обучение в тренинговой операционной, где полученный навык закрепляется во время учебной операции на лабораторном животном. Если программой обучения предусмотрена стажировка на рабочем месте курсанты продолжают обучение в профильном лечебном учреждении....

Это начало и продолжать можно бесконечно.

Амбициозный проект? Наверное да, особенно не для мегаполиса. Тем не менее, именно сегодня Пенза имеет уникальную возможность такой проект реализовать, поскольку, как уже указано выше, для этого есть практически все необходимые ресурсы. Реализация представленной концепции позволит создать уникальный межрегиональный хирургический, а может быть и многопрофильный образовательный центр по подготовке специалистов высшей квалификации. Это актуально.